�u�A�C�k�̗��j�ƌ�����m��v�c�A�[�ɎQ������

�@2024�N�͏��߂ĕ����ɉ������̃c�A�[�ɂ��Q�����܂����B����̓J�E���V�E�o�ʂ̃c�A�[���w�т̑������ŁA�J�͉��x���K��Ă��܂���AALA60���N�̕��a�Ɛl�����l������Ƃ������ƂŎQ�����܂����B�������A��̕���K�₾����I�т܂������E�|�|�C�Ƌ�̂������L�O�ق͂܂��K�ꂽ���Ƃ��Ȃ��S���ԎQ���ɕύX�B�V��Ɍb�܂ꉮ�O������̂͂ƂĂ��C�������ǂ��a�₩�ȗǂ����ƂȂ�܂����B

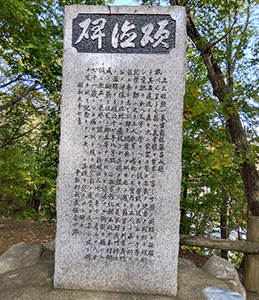

�@����ځA�Ԓ���AALA��ؕ��������ɂ��A�C�k�j���T�ς��鎖�O�w�K�ƕ����y�����E�N�̎q����AALA����̎R����������̂��b�ŕ���A�C�k�̗��j���w�сA�u���搹����v�ɓ����B���ߔp�~�����1874�N�p��������n�̓`���c�̂b�l�r�̃f�j���O�i�Ղ͔��قɏ㗤�A�a�l�ɍ��ʂ��ꂽ�A�C�k�Z���Əo������S������2�N��ɂ͕���ɓ���R�^���̒������������y�����E�N��ɑ؍݁A�A�C�k����w�ѐ鋳���J�n�B�ȗ��A�C�k����Ƃ��ăo�`�F���[��A�~�X�E�u���C�A���g���̐鋳�t�������I�ɂ킽��A�C�k��ŗ�q��z�����s���������_�ł����B�A�C�k�̐l�X�̕����u�Ă̂Ȃ����e�Ȏp�����O���l�̓����⋏�Z�����ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�o�`�F���[���x�ɂ̍ۂɉp�����玝���A�������������ɔ������A���̉��ɗU��ꂽ��q���œ��C�i�Ղƈ��V�����������145�N�̕��݂��܂����B���݂͐M�k8���ŋ�����ێ����Ă���ƕ����ꓯ��������̐����オ��܂����B

�@�����āA�y�����E�N�����̋`�o�_�Ђ⌰�����K�ˁA�R������̐����ł��̐l�ƂȂ�ⓖ���̗l�q��m��܂����B���ɁA������̃_�����݂ɔ����A�̂��ɍ���c���ƂȂ�u�A�C�k�V�@�v����ɂ��v����������Ύ��̓J�A�C�k�����ق�K��B���q���u�Y�����畽��A�C�k�����ۑ��̌��ƂȂ�������Ύ��̐��U�Ɗ����ɂ��Ċw�т܂����B����Ɍ��炸�A�C�k�Љ�͍��̐���⍷�ʁA�D�����ɂ�����a�l�����ɂ���Ă����炳�ꂽ��Y���Ȃ��܂��ɂȂ��č��������邱�Ƃ������܂����B

�@����ڂ̔��V�́A�܂��E�|�|�C�ԗ�{�݂Ŗٓ��B����哙�̌����ړI�ɂ��A�C�k�����̎��W�⍜1574�̂̂����Ԋ҂�҂�1300�]�̂̈⍜�����[�����{�݂Ŋ����A�C�k�Ȃǂ̎��D�⍜�͑Ώۂł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁB�܂�������ē��ɂ͍��Ƃ��Ă̎Ӎ߂͂Ȃ��⍜��������o�܂��Z�����ɕԊ҂��鐢�E�I�Ȓ����Ɋӂ݂Ƃ���Ă��܂����B�u�ɂ݂̃y�����E�N�v�̔߂��݂��v���o����܂����B����A�����َ����͋M�d�Ȃ��̂������W�����H�v����Ă��܂��������������ے���ԂƂ��ē`�������e�[�}���B���Ŏ������\���Ɋ�������Ă��Ȃ��Ɗ����܂����B�E�|�|�C�߂��̔��V�ό�����̖��|�i�X�|���G�y���ł͓X�������i�̍�Ƃ̂��Ƃ��������ĉ����蔎���ٓ��̃V���b�v�Ƃ͈ꖡ����Ă��܂����B

�@�Ō�̖K���o�ʂ̋�̂������L�O�قł͕��ْ��Œm���X�ɂ̏��{�O�������̐������A���������������N�W����[�����Ă��邱�Ƃɋ����܂����B�m���K�b�̕�����i�~�Ɣ�������}�c�͐鋳�t�o�`�F���[�Ɍ���������b�l�r�̔��كA�C�k�w�Z�Ń��[�}�����܂ރ��e���V�[����������̂Ȃ��A�C�k������[�}���ŏ������Ƃ��w��ł��܂����B��l�̓u���C�A���g�̏���Ƃ��ĕ���ɕ��C�A�i�~��2�N��ސE���o�ʂŒm�����g�ƌ����A�}�c�͋ߕ��A�C�k�R�^���̓`�����Ɉٓ����܂��B�i�~�̎q�K�b�̓}�c�̗{���Ƃ��ċߕ��Ń��[�}�����w�сA���w�Z�𑲋Ƃ��A�c�ꃂ�i�V�E�N���`���郆�J���̃��[�}���M�L�Ƙa����肪���܂��B���ꂪ���c��Ɍ��������ꍡ���̃A�C�k�����̌p���Ɍq�����Ă��܂����B�ق��o�����ƃ}�c�ƕ��K�b�̂���Q������ăc�A�[����߂�����܂����B

�@����ڂ̗[�H�𗬉�̂��ƎR������Ɠ�����K�����3�l�Ŏ������̍��ʈӎ��Ȃnj�荇�������Ƃ���ۂɎc���Ă��܂��B�A�C�k�̐l�X�̌��݂܂ł̗��j���w�сA�A�C�k�̐l�X�╶�����������ɖ₢�����Ă��邱�Ƃ��l����@��ƂȂ藝�����[�܂����K��ł����B�l�I�ɂ͏������鋳�h����݂��L���X�g����e�̗��j�ƕ����čl���邱�Ƃ��o���܂����B��悳�ꂽAALA�Ɨ��V�X�e���̊F�l�A�Q���̊F�l���肪�Ƃ��������܂����B

���搹����ɂ� |

�y�����E�N������ |

| �@ | |

������ |

�m���K�b�揊 |

�@�@

�D�y�s���ʋ�@���c���v